- Ufficio Comunicazioni Sociali Accademia Bonifaciana

- 11 Ottobre 2023

- 0 Comments

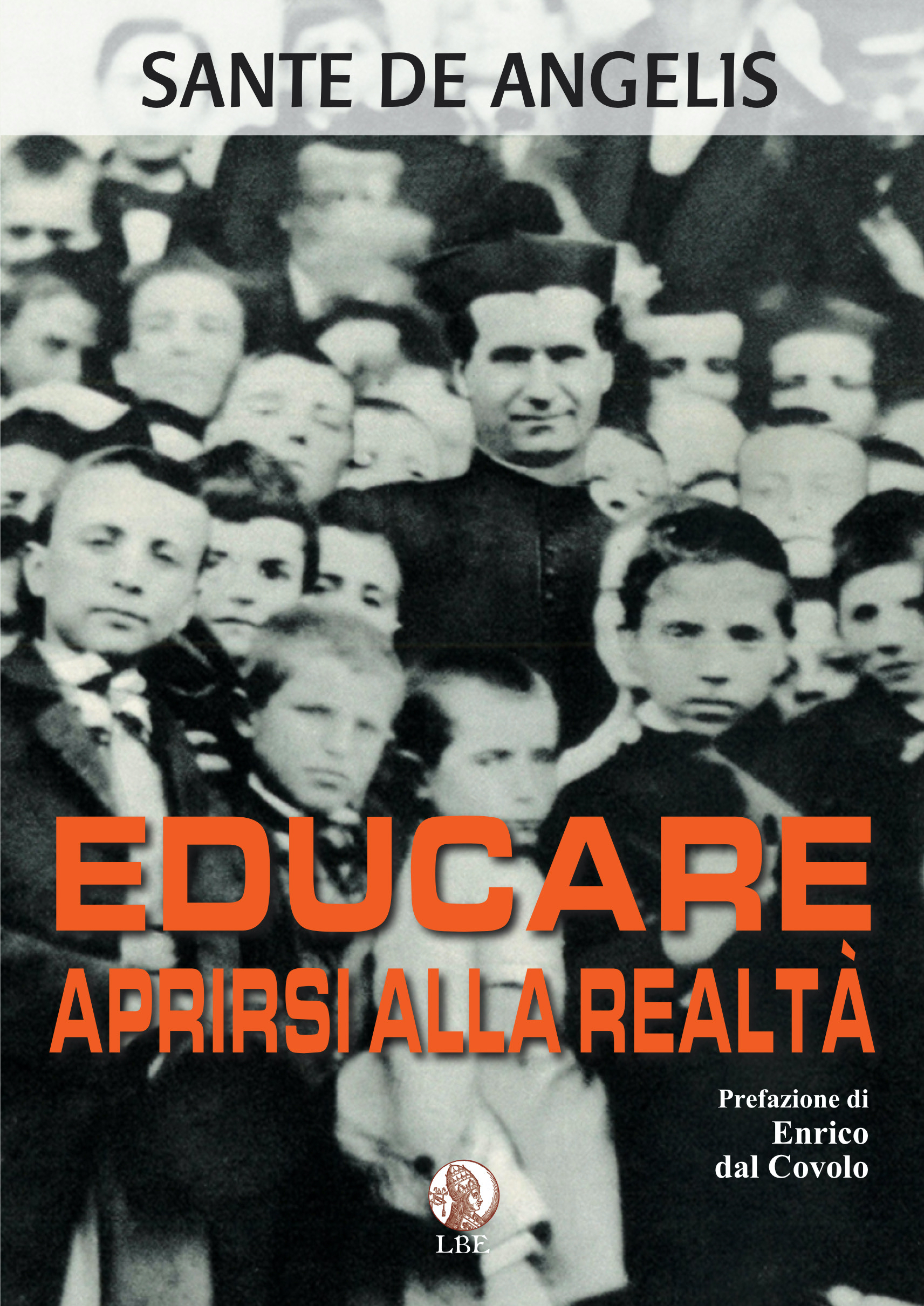

Edita da LBE, con la prefazione di Mons. Enrico dal Covolo, riguarda il disagio esistenziale, la ricerca di senso in adolescenza, le prospettive pedagogiche e gli orientamenti educativi alla luce del sistema preventivo di don Giovanni Bosco.

La LBE, casa editrice dell’Accademia Bonifaciana di Anagni, ha “sfornato” in questi giorni, un altro corposo volume “Educare. Aprirsi alla realtà” riguardante il disagio esistenziale, la ricerca di senso in adolescenza, le prospettive pedagogiche e gli orientamenti educativi alla luce del sistema preventivo di don Bosco. Il libro è l’ottavo della Collana Paideia, opera del professor Sante De Angelis e conta ben 448 pagine.

La prefazione, non poteva che essere affidata al Vescovo e Professor Enrico dal Covolo, salesiano, Rettore Magnifico emerito della Pontificia Università Lateranense, Assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche in Vaticano e Presidente del Comitato Scientifico dell’Accademia Bonifaciana.

Ecco la prefazione integrale di Enrico dal Covolo:

Questo lavoro del Gr. Uff. Dottor Sante De Angelis non ha bisogno di alcuna prefazione. Si presenta da sé, come un’opera nata dal cuore di una persona, che vive nella realtà quotidiana il carisma salesiano, aiutando i giovani a formarsi come “onesti cittadini e buoni cristiani”. Tuttavia non ho voluto sottrarmi alla richiesta – che mi onora moltissimo – di premettere alcune mie riflessioni sul tema dell’educazione. Non farò riferimenti espliciti alla pedagogia del mio amato Fondatore, san Giovanni Bosco: la tesi ne parla in maniera esaustiva e competente. Ma chiunque avrà la bontà di leggere queste mie povere righe capirà con chiarezza chi ne è la fonte viva. È lui, Don Bosco, anche se farò filtrare le sue intuizioni educative attraverso gli scritti e le parole di un altro grande educatore di oggi, il Papa Francesco.

Educazione come apertura al reale

Cominciamo la nostra riflessione ripetendo una cosa ovvia, quasi banale. La giovinezza è la fase della vita che esprime la massima energia biologica e la massima vitalità corporea, ma allo stesso tempo è assillata da tormenti, da fragilità e da rischi. Come osservava Erik Erikson, in nessun altro stadio del ciclo vitale la promessa di trovarsi – come anche la minaccia di perdersi – sono così strettamente legate. Servono coraggio e audacia, ma allo stesso tempo è richiesto di affinare uno sguardo di misericordia, prima di tutto verso noi stessi.

Per aiutarvi a riflettere su quello vi ho appena detto, vi chiedo di fare un piccolo esercizio di immaginazione, che personalmente mi è stato di aiuto per andare oltre le mie rigidità, nel lottare contro i démoni del giudizio e della superbia, démoni in agguato quando si studia e si accresce la propria cultura. Provate ad immaginare il disegno di un quadrato di fronte a voi. Chi ha carta e penna può realizzarlo su un foglio. Che cosa ho dentro questo quadrato? Il mio mondo ideale: il mio io-ideale, la mia famiglia ideale, il professore ideale che vorrei essere io. Qual è il pericolo? È quello di guardare il mondo attraverso questa finestra. La conseguenza inevitabile è la seguente: tutto ciò che è fuori, che è reale, viene giudicato e vissuto per difetto, cioè in negativo rispetto a quell’ideale che è il metro della mia valutazione e della mia percezione. Ma noi non viviamo lì, dentro a quel quadrato. Non viviamo lì dentro, viviamo il reale! E dove vivo io, le persone, i rapporti e le situazioni non rispecchieranno mai il mio ideale. E per fortuna che il mondo non è a immagine e somiglianza delle nostre proiezioni umane! Ma voler vivere dentro quel quadrato è sacrificare le persone e le relazioni alle proprie idee, principi, convinzioni. Papa Francesco chiama queste idee “nominalismi”: “I nominalismi non convocano mai.

Tutt’al più classificano, citano, definiscono, ma non convocano. Ciò che convoca è la realtà illuminata dal ragionamento, dall’idea e dalla loro percezione intuitiva”.

Quel quadrato è un luogo che rischia di essere spietato, privo di misericordia, prima di tutto verso noi stessi (se inseguiamo l’io-ideale), e poi verso gli altri. Pensiamo ora a Gesù. Incontrava tutti coloro che erano fuori da quel quadrato ideale, coloro che i sapienti del suo tempo giudicavano in negativo: l’emorroissa, la Samaritana, Zaccheo, Matteo, il lebbroso, l’indemoniato, Bartimeo… “Gesù non guarda la realtà dall’esterno, senza lasciarsi scalfire, come se scattasse una

foto, ma si lascia coinvolgere”. Va alla ricerca di quei semi di verità e di bellezza che sono presenti in ogni realtà, che in quanto tale, è imperfetta. L’educazione dovrebbe essere per prima cosa un mezzo per aprirsi alla realtà! Dice Papa Francesco: “Questo è il primo motivo per cui io amo la scuola. Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Almeno così dovrebbe essere! Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi non abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni”. Una vera educazione ci consente di superare la tentazione che Papa Francesco nomina come “la spiritualità del miraggio”: “Camminare attraverso i deserti dell’umanità senza vedere quello che realmente c’è, bensì quello che vorremmo vedere noi; siamo capaci di costruire visioni del mondo, ma non accettiamo quello che il Signore ci mette davanti agli occhi. Una fede che non sa radicarsi nella vita della gente rimane arida e, anziché oasi, crea altri deserti”.

Un’educazione che parli al cuore dell’umanità

Lo sguardo di Francesco ha davanti a sé un’umanità segnata da ferite profonde, spesso senza alcuna esperienza di misericordia alle spalle, così da costringerla a non credere che possa esistere un riscatto, una guarigione. Ma “Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio non l’abbandona!”. Perché Dio ha fiducia nell’uomo, così come Papa Francesco. Questo è uno degli elementi che caratterizzano il suo magistero: uno sguardo positivo sull’uomo, la possibilità di potersi fidare di lui. Ma per fare questo c’è bisogno di puntare al cuore dell’uomo, prima ancora che su progetti o opere varie di ingegneria pastorale.

Molta disperazione sembra derivare proprio da questa incapacità. Il mondo e le istituzioni che lo gestiscono, tutte, anche quelle educative, si sono concentrate con spirito positivo a definire il “cosa” e il “come” della realtà, tralasciando il “perché”. Che un giovane, nato in un paese europeo o occidentale, decida di farsi esplodere, in nome di un’ideologia, uccidendo dei suoi coetanei, non deriva forse anche da questa incapacità delle istituzioni e della cultura di essere in grado di rispondere a un bisogno più profondo, che superi il semplice diritto alla cittadinanza? Acquisire un senso è molto più che acquisire un diritto, un riconoscimento; si può lottare contro l’ingiustizia, ma molto più difficile è sopravvivere senza riuscire a dare un senso profondo alla vita.

Vicktor Frankl – sopravvissuto ad Auschwitz, dove perse padre, madre, fratello e moglie incinta – ha lasciato scritto che chi ha un “perché” per vivere può sopportare quasi qualsiasi “come”. Prosegue Papa Francesco: “La Chiesa mostra il suo volto materno, il suo volto di mamma, all’umanità ferita. Non aspetta che i feriti bussino alla sua porta, li va a cercare per strada, li raccoglie, li abbraccia, li cura, li fa sentire amati”. È all’interno di questa visione che prende origine l’immagine della Chiesa come ospedale da campo. “Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite… E bisogna cominciare dal basso”.

L’ospedale da campo ha delle caratteristiche che possono e devono ispirare ogni riforma delle nostre istituzioni educative:

– è inclusivo: in linea di principio, non manda indietro nessuno;

– è vicino a dove sono i feriti;

– è flessibile, non statico, facilmente trasportabile, per muoversi laddove si trovano nuove situazioni di bisogno;

– è decentrato: ogni unità è preparata e responsabile, in grado di prendere l’iniziativa.

Ogni istituzione educativa deve ispirarsi a un ospedale da campo, e trovare nelle opere di misericordia un riferimento per la sua azione di promozione umana e spirituale. Le opere di misericordia “ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo”10. C’è bisogno di atti concreti e visibili che mostrino all’umanità la vicinanza di Dio. “L’amore, d’altronde, non potrebbe mai essere una parola astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell’agire quotidiano”.

Questo determina la credibilità del nostro agire pastorale e educativo, e l’efficacia nel poter raggiungere il cuore dell’uomo.

Educare come Don Bosco

Un progetto educativo che avesse come unico obiettivo quello di trasferire dei contenuti non è inclusivo. “La vera scuola deve insegnare concetti, abitudini e valori; e quando una scuola non è capace di fare questo insieme, questa scuola è selettiva ed esclusiva e per pochi”. È la stessa preoccupazione che Francesco presenta nell’Enciclica Laudato si’: “L’esistenza di leggi e norme non è sufficiente a lungo termine per limitare i cattivi comportamenti, anche quando esista un valido controllo” (211), così come non basta esortare sul piano morale che è bene fare qualcosa a vantaggio degli altri (208). Per prima cosa, per il Pontefice, c’è l’esigenza di riempire il cuore delle persone, in quanto, come sosteneva Benedetto XVI, i deserti esteriori sono frutto dell’ampliarsi dei deserti interiori. In un’epoca di crisi di senso e di “vuoto esistenziale” l’educazione non può continuare soltanto a “trasmettere la conoscenza”, ma deve assumersi il compito di “affinare le coscienze”. La nostra mèta formativa non è tanto la testa piena, quanto piuttosto il cuore e la testa ben fatti…

Parlare di educazione è parlare di umanità. “Educare cristianamente è portare avanti i giovani, i bambini nei valori umani in tutta la realtà, e una di queste realtà è la trascendenza. Per me, la crisi più grande dell’educazione, nella prospettiva cristiana, è questa chiusura alla trascendenza. Siamo chiusi alla trascendenza. Occorre preparare i cuori perché il Signore si manifesti, ma nella totalità”.

Siamo alla radice del problema educativo, di fronte all’atteggiamento fondamentale che Papa Francesco definisce nella capacità di autotrascendersi, di uscire da se stessi per andare verso l’altro, sia esso una persona o la natura: “Senza di essa non si riconoscono le altre creature nel loro valore proprio, manca la capacità di porsi dei limiti per evitare la sofferenza o il degrado di ciò che ci circonda”. L’obiettivo educativo allora diventa quello di promuovere nell’individuo la sua capacità di empatia universale, e questo è possibile partendo dalla certezza antropologica che l’essere umano è sì capace di degradarsi, ma anche di scegliere il bene e di rigenerarsi.

Ri-educare i giovani all’autotrascendenza è il vero antidoto al narcisismo imperante nelle nuove generazioni. Occorre guidare i giovani a uscire da sé (a ex-sistere, cioè a esser fuori, a emergere) nella direzione del mondo e degli altri, a spendersi per una causa, a darsi degli obiettivi e degli scopi, esercitando così progressivamente la libertà e la responsabilità, che sono le chiavi di un’esistenza autentica.

Un’educazione in grado di prendersi cura dell’umanità deve saper usare tre linguaggi, secondo Papa Francesco: il linguaggio della testa, il linguaggio del cuore, il linguaggio delle mani.

“L’educazione deve muoversi su queste tre strade. Insegnare a pensare, aiutare a sentire bene e accompagnare nel fare, cioè che i tre linguaggi siano in armonia”. Per realizzare questo, un ruolo decisivo è rappresentato dall’educazione informale: se l’educazione formale si fonda ormai troppo su un tecnicismo intellettualista e sul linguaggio della testa, e così si impoverisce, occorre recuperare i valori dell’arte, dello sport, del gratuito… Si tratta cioè di sperimentare nuovi modelli, aprire nuovi orizzonti educativi, che promuovano tutta la persona per una crescita e uno sviluppo integrato.

Dagli idoli del sapere alla vera educazione

Ho introdotto questa comunicazione chiedendovi di riflettere su un primo rischio, che consiste nel giudicare la realtà a partire dall’ideale, o per dirla con Papa Francesco, dal centro, senza volerci sporcare le scarpe nelle periferie geografiche ed esistenziali della nostra vita.

In questo, però, potete correre un rischio ulteriore, quello di cadere vittime degli idoli del sapere. Vediamoli un po’ da vicino.

L’idolo della superbia. Essere educatori vuol dire prima di tutto sperimentare la propria povertà, i propri limiti e fragilità.

“Il povero più misero si rivela colui che non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere ricco, ma è in realtà il più povero tra i poveri”. Il peccato di superbia rischia di trascinarci a usare la ricchezza e il potere non per servire Dio e gli altri, ma per accecarci e perdere di vista la misura di sé. È la strada che porta alla corruzione: corrotto è colui che non si sente più bisognoso di perdono e di misericordia, ma giustifica se stesso e i suoi comportamenti; è colui che pecca e non si pente, colui che pecca e finge di essere cristiano; il corrotto è colui che ha una doppia vita, si tratta di un vero e proprio abito mentale, un modo di vivere. Peccatori sì, ma corrotti no!

L’idolo della Legge. È quello di coloro che assumono la “pedagogia dei dottori della Legge e dei farisei”: cristiani che con il loro modo di fare spengono ciò che lo Spirito Santo accende nel cuore di un peccatore, di qualcuno che sta sulla soglia. Spesso hanno un’adesione formale alla Legge, che in realtà nasconde ferite molto profonde. All’origine di questi atteggiamenti c’è il venir meno dello stupore di fronte alla salvezza che ci è stata donata. Quando uno si sente un po’ più sicuro, inizia a impossessarsi di facoltà che non sono sue, ma del Signore. Lo stupore inizia a degradarsi, e questo è alla base del clericalismo o dell’atteggiamento di coloro che si sentono puri. L’adesione formale alle regole, ai nostri schemi mentali, prevale. Restiamo chiusi alle sorprese di Dio. È “la degradazione dello stupore”, per usare ancora il linguaggio di Papa Francesco. C’è da augurarsi, in questi casi, di fare una bella “scivolata”, così da ritrovare un sano equilibrio e da assumere uno sguardo più misericordioso sulla realtà. L’idolo dell’autonomia. Consiste nel percepirsi come frutto delle sole proprie scelte, come il prodotto di un processo di autocostruzione, nel quale è il soggetto stesso a ricercare e a determinare chi infine dovrà/vorrà essere. È un mito, perché assolutizza la decisione come fonte di identità, trascurando quanto invece è ricevuto dalle generazioni precedenti; un mito pericoloso, in grado di creare angoscia, quando la realizzazione della vita con le sole proprie forze risulta un fallimento. È qui che può nascere il desiderio latente di abbandonare l’autonomia personale e di aderire ad altri, a cui delegare la definizione della propria identità, o cercare “soluzioni magiche” dei vari problemi.

Da qui l’incapacità di aprirsi alla grazia, che non limita la nostra libertà ma, al contrario, la amplia. L’idolo del benessere interiore. È una ricerca di spiritualità che si maschera dietro un più generico bisogno di benessere psico-fisico o psico-religioso. La fede cristiana ha essenzialmente un carattere di apertura all’altro e al mondo, mentre la ricerca di “benessere spirituale” ha molto spesso un carattere autoriferito e di concentrazione del soggetto su di sé. Potremmo parlare di fede narcisistica, che rischia di lasciarci indifferenti rispetto a ciò che ci circonda. L’indifferenza “di chi è ben informato, ascolta la radio, legge i giornali o assiste a programmi televisivi, ma lo fa in maniera tiepida, quasi in una condizione di assuefazione: queste persone conoscono vagamente i drammi che affliggono l’umanità, ma non se ne sentono coinvolte, non vivono la compassione. Questo è l’atteggiamento di chi sa, ma tiene lo sguardo, il pensiero e l’azione rivolti a sé stesso”.

Altre persone ancora preferiscono non cercare, non informarsi, e vivono il loro benessere e la loro comodità sorde al grido di dolore dell’umanità sofferente.

Verso una pedagogia salesiana

Nel Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace di questo 1° gennaio, Francesco ha richiamato l’azione compassionevole e misericordiosa di Dio verso il suo popolo, citando il passo dell’Esodo, là dove il Signore disse a Mosè: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco, infatti, le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell’Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele” (Es 3,7-8).

È importante sottolineare i verbi che descrivono l’intervento di Dio: egli osserva, ode, conosce, scende, libera. Dio non è indifferente. Possiamo, a partire da questi verbi, tracciare le basi per una pedagogia autenticamente umana, come la voleva Don Bosco: l’educazione è cosa di cuore…

Osservare: l’osservazione chiede di fermarsi, di sospendere altre azioni o pensieri, di non passare oltre, dando la realtà per acquisita e conosciuta; richiede a noi, prima di tutto, un atto di liberazione dai nostri schemi, rigidi e chiusi, per aprirci all’altro.

Si ha cura di qualcuno quando si sa salvaguardare la trascendenza dell’altro, ossia quando lo si incontra stando sempre in ritardo rispetto al proprio sé. Mi piace questo “stare in ritardo”. È un’esi-

genza fenomenologica: mettere tra parentesi le nostre pre-comprensioni, per poter accogliere e vedere il reale per quello che è. È il primo passo, ma richiede lotta interiore, esercizio, e costituisce la premessa per compiere il passo successivo.

Udire: mettersi in ascolto del grido dell’umanità ferita. La semplice osservazione non è sufficiente per smuovere le nostre viscere interiori di misericordia. Serve la compassione. Biblicamente compatire non significa solo patire-con, condividere gli stessi sentimenti dell’altro. Un ulteriore significato, più profondo, è portare su di sé il peso dell’altro, farsene carico. Non restare indifferenti.

Non a caso Papa Francesco richiama spesso il tema della “globalizzazione dell’indifferenza”: il rischio di chi chiude le orecchie del proprio cuore, di chi si fa sordo alla realtà – non solo quella

esteriore –, in quanto la prima indifferenza, la più grave, è quella verso Dio. Si tratta, per un educatore, e non solo, di udire nel profondo ciò che smuove l’altro a fare o a dire qualche cosa, prima di etichettarlo, di sacrificarlo a uno schema, soprattutto quando ciò che fa ci turba e crea in noi una reazione negativa. Anche “udire” richiede uno sforzo. Per questo si lega al prossimo verbo,

“conoscere”, che va pensato insieme, e non separatamente.

Conoscere: non basta uno studio da laboratorio, non puoi cercare le risposte stando seduto dietro a una scrivania o a un computer, oppure restando in biblioteca! A padre Bergoglio, quando era incaricato della formazione dei giovani gesuiti in Argentina, fu affidata una parrocchia lì vicino. Cercò di superare l’atteggiamento frequente di aspettare che gli altri, i parrocchiani, venissero, atteggiamento passivo e non più realistico. Si procurò una mappa del territorio e lo divise in piccole zone. Affidò ogni zona a dei seminaristi volontari. Che cosa dovevano fare? Sporcare i loro piedi… Cioè camminare per le vie e incontrare le persone dove esse vivevano: si trattava di incontrare tutte quelle possibili, i poveri e i sofferenti, e prestare attenzione ai loro bisogni, evangelizzare i bambini. Questo perché i problemi sono più complessi, variegati e concreti rispetto a quanto è possibile analizzare da una scrivania. Per esempio, un problema della parrocchia era quello di molte famiglie che potevano dare ai propri figli solo un pasto. In questi casi occorre mettere in atto delle iniziative. Le prime iniziative ci permettono di attivarne delle seconde, più mirate, e allo stesso tempo di allargare la nostra percezione dei problemi, allargare le prospettive e dirigersi verso la strada giusta.

Così i volontari organizzarono una grande cucina e si misero a distribuire il cibo. Bergoglio era solito dare questo consiglio: “Essere vicino alle persone povere forma il cuore dell’educatore”.

Per comprendere a fondo la realtà dobbiamo muoverci dalla posizione centrale di calma e di pace, e dirigerci verso le aree periferiche, senza cadere nella tentazione di “addomesticare le frontiere”, dove, invece di andare noi verso di esse, le portiamo verso casa per verniciarle un po’ e addomesticarle.

Scendere: Dio si abbassa sulla sua creatura, si fa vicino, perché sa che in certe situazioni lei non è in grado di fare di più. Si accontenta anche di un piccolo spiraglio per far entrare la grazia della sua misericordia risanatrice. È un Dio pellegrino che sa, come scriveva Don Bosco, che in ogni persona, anche la più difficile, c’è un punto accessibile al bene, e compito di ogni educatore è trovare quella corda e farla vibrare. È come Gesù con Pietro sul mare di Tiberiade, quando per la terza volta, chiedendo a Pietro se lo amava, scese allo stesso linguaggio del discepolo: “Mi vuoi bene?”. Dove non arriva l’uomo scende Dio misericordioso, basta solo fare un passo, o almeno desiderarlo. Scendere è allora servire! È quella che Papa Francesco definisce la “disciplina dei piedi”: riferendosi alla lavanda dei piedi, Gesù compie un gesto rivoluzionario, svolgendo un compito riservato ai non giudei schiavi, in quanto era un compito impuro anche per gli schiavi giudei. È un segno che comunica: “Io sono al tuo servizio”. “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio, solo coloro che servono con amore sono capaci di proteggere”. Occorre scendere, abbassarsi come Gesù che è venuto non per farsi servire ma per servire, abbassandosi fino alla morte, e alla morte di croce, per salvare noi, per servire noi. Nella Chiesa non c’è nessun’altra strada per andare avanti. “Per il cristiano andare avanti, progredire, significa abbassarsi. Se noi non impariamo questa regola cristiana, mai potremo capire il vero messaggio cri-

stiano sul potere”.

Liberare, portando la speranza, facendo sentire la misericordia di Dio non verso tutti ma verso ciascuno, come fa il buon Pastore. Il cristiano che educa non può mai perdere la prospettiva escatologica, la capacità di orientare verso qualcosa di più grande, che ci supera. Egli sa vedere e cogliere nel presente germi di bellezza e verità. L’amore è veggente e creativo. È la capacità di intravedere ciò che giace nascosto, che ancora non si è presentato per liberarlo; è in grado di compiere quanto serve, anche uscendo dai modelli preposti. Non si può rispondere alle persone con delle ricette. Mi vengono in mente due quadri del pittore belga René Magritte. Nel primo l’autore dipinge un uovo chiuso in una gabbia; nel secondo un pittore (lui stesso), che, fissando un uovo, dipinge sulla tela un uccello che prende il volo. L’educatore con sguardo di misericordia sa cogliere la bellezza presente in ogni persona, e sa rimettere in discussione i propri schemi prima che questi ingabbino l’energia creatrice dell’altro. Educare è un atto di liberazione! Pensate al lavoro di Paulo Freire e alla sua pedagogia degli oppressi, che oggi potremmo rileggere come liberazione dall’oppressione dell’indifferenza, da una comunicazione anestetizzante, per riprendere contatto con l’umano. Freire scriveva: “L’educazione autentica non si fa A verso B, o A su B, ma A con B, attraverso la mediazione del mondo. Uno degli equivoci di una concezione acritica dell’umanesimo consiste nel dimenticare la situazione concreta, esistenziale, presente, degli uomini stessi, a causa dell’ansia di dar corpo a un modello ideale di ‘uomo buono’”.

Conclusione

Un’ultima parola mi sento di suggerire, nel tentare di seguire la via pedagogica di Don Bosco: saper rischiare! Anche qui Papa Francesco è stato molto chiaro: “Un educatore che non sa rischiare, non serve per educare. Un papà e una mamma che non sanno rischiare, non educano bene il figlio. Cosa significa questo? Insegnare a camminare. Dove c’è rigidità non c’è umanesimo, e dove non c’è umanesimo, non può entrare Cristo! Ha le porte chiuse! Il dramma della chiusura incomincia nelle radici della rigidità. Il vero educatore dev’essere un maestro di rischio, ma di rischio ragionevole, si capisce”. “Dio è creativo, non è chiuso, e per questo non è mai rigido. Dio non è rigido!”. Essere creativo, per un educatore, vuol dire riconoscere la necessità di rischiare un cambiamento. Cambiare non per realizzare necessariamente cose nuove o stravaganti, ma per essere fedeli. Essere creativi secondo lo Spirito, con sapienza, rappresenta la misura del rischio che possiamo prendere per continuare a essere fedeli alla realtà, per adeguarci alle circostanze nelle quali annunciare il Vangelo. “Per rimanere con Dio bisogna saper uscire, non aver paura di uscire”.

Solo un’educazione in chiave missionaria, che abbandoni il comodo criterio del “si è fatto sempre così”, può arrivare al cuore degli uomini. È questo l’invito di Papa Francesco “ad essere audaci e creativi nel compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità”. Saper rischiare, dunque, sapendo che siamo fallibili. Ciò che ci rende forti anche agli occhi delle persone che educhiamo o incontriamo sono la nostra fragilità, vulnerabilità, autenticità, che non si mascherano dietro a schemi, ruoli, rigidità. Perché la nostra forza viene dal Signore, che non ci chiede di essere perfetti, ma solo di lasciarci amare, di accogliere la grazia della misericordia in noi per poterla ridonare altrettanto gratuitamente.

Citando le parole di un cantautore americano, Leonard Cohen, che con suggestiva forza poetica ci ricorda proprio quanto ho appena scritto:

Suonate le campane che possono ancora suonare.

Dimenticate la vostra offerta perfetta:

c’è una crepa in ogni cosa.

È così che entra la luce.

E ora la luce entrerà dalle pagine che vi stanno davanti. Dobbiamo esserne molto grati a Sante De Angelis.